葉っぱがピン!と立つレタス

長野県塩尻市洗馬地区は、日本でもっとも早くからレタスの栽培に取り組んできたエリアです。ここで40年以上レタスとキャベツの栽培を続けている酒井茂典さん(68歳)を訪ねました。

長野県塩尻市洗馬地区は、日本でもっとも早くからレタスの栽培に取り組んできたエリアです。ここで40年以上レタスとキャベツの栽培を続けている酒井茂典さん(68歳)を訪ねました。

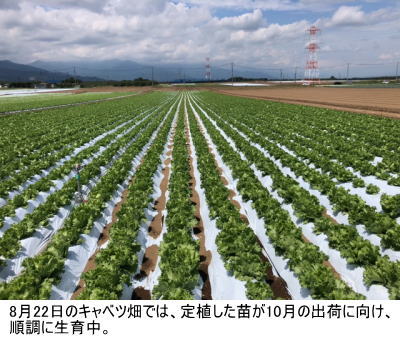

塩尻は標高700mを超える高原地帯ですが、取材に訪れた8月22日、猛暑日が続いていました。かつて国営事業で切り開かれた見晴らしのよいレタス畑では、スプリンクラーがフル稼働。定植後間もない小さな苗が並ぶ圃場で、ヒュンヒュンと回転しながら散水を続けていました。中には暑さに耐えかねて、結球できなかったり、外葉が広がってしまうレタスも見られます。

ところが、酒井さんの畑を訪ねると……

他所のレタスに比べ、外葉が小さく、上を向いて「ピン!」と立っているのが特徴です。

畑に面した道路を通る人たちが、「なぜお前のところのレタスやキャベツは、みんな葉っぱが立っているんだ?」と不思議がるほど。

酒井さんにその理由を尋ねても、

「レタスが自分で葉を立てて、風通しをよくしようとしているとしか考えられません。実際に外葉が立っていると、病気も少なくなるんです」

猛暑の中でも、元気に育ち、葉っぱを立てて、身を守る。そんなレタスとキャベツは、酒井さんの自信作です。

米兵向けの食材として栽培スタート

塩尻でレタスの栽培が始まったのは、昭和30年代。キャベツの栽培が先行していましたが、朝鮮戦争をきっかけに、従軍するアメリカ兵向けの食料の原料としての需要が生まれました。

「塩尻で最初にレタスを栽培したのは、うちの親戚筋の酒井清磨さんでした」

そこから洗馬地区を中心に、塩尻一円にレタス栽培が広がっていきます。当時は、現在のようなレタス専用の資材や段ボールもなく、裸の種子を蒔き、農家自らトントン組み立てた木箱にレタスを入れ、貨車に乗せて運んでいたそうです。こうして栽培したレタスは、貴重品。高価で取引されて、「一朝の収穫が100万円になった」こともあったほど。当時の洗馬は 、産地として活気に満ちていました。

、産地として活気に満ちていました。

酒井さんは、そんなレタス景気で盛り上がる時代に生まれ、21歳で就農。以来40年以上レタスとキャベツを栽培してきました。長身が生かせるバスケットボールが好きで、家族と栽培を続けながら30歳まで選手として活躍されていたそうです。

時代は昭和から平成へと移り変わり、レタスは日本人の 食事の欧米化や外食産業の発展に伴い、なくてはならない商材となり、その栽培方法や規模は大きく変わってきました。

食事の欧米化や外食産業の発展に伴い、なくてはならない商材となり、その栽培方法や規模は大きく変わってきました。

「昔に比べて、面積は大きくなりましたが、単価が安くなりました。温暖化の影響も大きいですね」

育苗に欠かせないセルトレイが登場したのは、平成になってから。そこへ種子を1粒ずつ入れて、小さな苗を育てます。酒井さんのハウスでは、レタスとキャベツの苗を育苗中。この時期は、温度管理とこまめな水やりが欠かせません。

小さな本葉が開いたら、次は広い圃場へ。畝を立ててマルチを敷き、そこへ穴を開け、トレイから1本ずつ苗を抜き、手作業で丁寧に植え付けていきます。苗がまだ小さいうちは、照り返しが強く、目が眩むほど。温暖化対策として、長野県の産地で広く導入されている白マルチには、太陽光を反射させて地温を下げる効果があるのです。

小さな本葉が開いたら、次は広い圃場へ。畝を立ててマルチを敷き、そこへ穴を開け、トレイから1本ずつ苗を抜き、手作業で丁寧に植え付けていきます。苗がまだ小さいうちは、照り返しが強く、目が眩むほど。温暖化対策として、長野県の産地で広く導入されている白マルチには、太陽光を反射させて地温を下げる効果があるのです。

土が硬くなってきた

昭和40~50年代、化成肥料を使った栽培が主流でした。当時はそれが当たり前を思って続けていましたが、酒井さんはいつしか土の異変に気づきます。

「雨が降るたびに、土が締まって硬くなってしまう。セルトレイの苗を植える時に、畝に穴を開けようとしても、硬くてなかなか開かないんです」

なんとかしなくては。牛ふん由来の堆肥を入れ、土の弾力を取り戻そうとする人もいましたが、化成肥料を多投した土壌に堆肥を入れても、微生物が少なくて有機質を分解できません。未熟の堆肥が腐敗して、悪臭を放つ……あちこちで悪循環が起きていました。

化成肥料を使い続けていたら、土がどんどん硬くなる。とはいえ、未熟な牛ふん堆肥を入れるだけでは、いい作物ができない。では、どうすればいいのだろう?

同じ頃、同じように土作りに悩み、試行錯誤していた人がいました。それは、同じ塩尻市でレタスとキャベツを栽培していた川上徳治さん。酒井さんより10歳ほど年上の従兄弟に当たります。

同じ頃、同じように土作りに悩み、試行錯誤していた人がいました。それは、同じ塩尻市でレタスとキャベツを栽培していた川上徳治さん。酒井さんより10歳ほど年上の従兄弟に当たります。

微生物資材で土も野菜も健康に

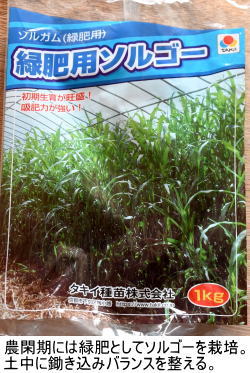

川上さんは、化成肥料でもなく動物由来の堆肥でもない。それでいて、土壌の地力と弾力を回復させる――そんな資材を探し求めて、試行錯誤を重ねていました。

ある日、川上さんに「面白い資材を販売している人がいるから、富山まで会いにいかないか?」と誘われました。

それは、富山県南砺市にある(株)国際有機公社の吉田稔社長。「バクタモン®な人々№31」に登場する吉田剛さんのお父様です。吉田さん自身、生産者としてお米を栽培する中で、イワシを原料とする土壌活性浄化材「ポーマン®」を見出し、その有効性を実感。全国の農家に広めていました。

「ポーマン®を使ったら、化成肥料をこれまでの半分に減らしてください。レタスとキャベツは、それで十分できます」

吉田さんにそう言われても、半信半疑の酒井さん。「ちょっと心配だ」と、化成肥料をそれまでの3分の2だけ撒きました。すると……

「レタスが半分腐ってしまいました。原因は窒素過多でした」

ポーマン®のような土壌改良材を投入すると、土中の有機質を分解して窒素が増えます。そこに、半分でよいところ3分の2の量の化成肥料を加えたことで、窒素分が過剰になってしまったのです。

その後、吉田さんはポーマン®とバクタモン®は相性がよく、互いの効果を高めることを確信。酒井さんは、液体のポーマン®にバクタモン®を加えた液肥を、キャベツに使うようになりました。すると、土は徐々に弾力を取り戻していったのです。さらに、

「最初のうちはわかりませんでした。でも、だんだん外葉が立ってきて、レタスもキャベツも上を向く。違いがはっきり出てきました」

「最初のうちはわかりませんでした。でも、だんだん外葉が立ってきて、レタスもキャベツも上を向く。違いがはっきり出てきました」

こうして土と野菜の健康を取り戻した川上さんと酒井さんは、微生物を活用した栽培方法に共鳴した須澤房光さんと3人で、2003年5月に(株)あおぞらを創設。独自に販売先を開拓し、化成肥料を使わずに育てたレタスやキャベツを、独自のルートで販売するようになりました。

硝酸態窒素の少ない野菜を

川上さんや酒井さんが作るレタスやキャベツは、苦味やエグ味が少ないのが特徴です。さらに棚持ちもよく、計測してみると硝酸態窒素の濃度も低い。これを最初に評価してくれたのは、関西では高級量販店として知られる「イカリスーパー」でした。

野菜に含まれる硝酸態窒素は、体内で亜硝酸に変化してヘモグロビンと結合。酸素運搬能力を低下させるニトヘモグロビンを生成し、過剰に摂取すると健康を害するおそれがあるといわれています。

そこに着目したイカリスーパーは、生産者に同じレタスやキャベツでも、硝酸態窒素が1,000ppm以下であることを求めました。ところが、この条件を満たして一定量のレタスやキャベツをコンスタントに出荷できる。そんな産地や生産者は、なかなか見つかりません。そんな状況の中で、(株)あおぞらの野菜が認められたのです。

体にいいキャベツとそうでないキャベツ?

さて、取材の前日、酒井さんと夕食をご一緒していた時のこと、居酒屋で和風のロールキャベツが出てきました。それを一口召し上がった途端、

「このキャベツ、こわくないですか?」と酒井さん。

「えっ、キャベツがこわい?どういうことでしょう?」

こわい=恐ろしいではなく、地元の言葉で強い。つまり、硬いという意味なのです。

「こんなキャベツを使ったらいかん」

いつもは温厚な酒井さんが、珍しく立腹された場面でした。長時間煮込むロールキャベツになってもまだ硬いということは、栽培期間中、土壌バランスは悪かった証でもあるのです。

いつもは温厚な酒井さんが、珍しく立腹された場面でした。長時間煮込むロールキャベツになってもまだ硬いということは、栽培期間中、土壌バランスは悪かった証でもあるのです。

ふだん私たちは、いいキャベツとそうでないキャベツがあることを意識して食べているでしょうか?長年栽培してきた酒井さんは、如実にその違いがあると考えています。たとえば、生のキャベツの千切りに口に入れた瞬間、「苦い」と感じたことはありませんか?

「それは硝酸態窒素が多い証拠です。食べない方がいい」

キャベツやレタスのような葉菜類は、土壌の窒素分を吸収しや すいため、過剰に窒素を投入した圃場で育てると、その影響を受けやすいのです。

すいため、過剰に窒素を投入した圃場で育てると、その影響を受けやすいのです。

だから、一緒に栽培を続けてきた川上さんはいつも、

「健康な土壌で育てた健康な野菜を食べた人が、健康になれるように」と願い、土作りと栽培を続けていました。そしてまた、そのノウハウを一人でも多くの農家に伝えようと、毎年冬になると農業資材メーカーの担当者と生産者の仲間を塩尻に集めて、勉強会を開催。土作りに欠かせない「バクタモン®」等の資材の普及にも尽力されました。

キャベツは愛犬の大好物

では、酒井さんの目指す「味わう人が健康になれるいいレタスやキャベツ」とは、どんなものなのでしょう?

取材に訪れた8月は、春作と秋作の端境期だったので、採れたての新鮮なレタスやキャベツはありませんでしたが、冷蔵庫には7月中旬に収穫したひと玉が、自家用に残されていました。それを取り出してみると……

取材に訪れた8月は、春作と秋作の端境期だったので、採れたての新鮮なレタスやキャベツはありませんでしたが、冷蔵庫には7月中旬に収穫したひと玉が、自家用に残されていました。それを取り出してみると……

「いやあ、どうかな?」

さすがに一番外側の葉はくたびれていましたが、それを剝いてみると、中からしっかりした玉が出てきました。生のまま口に入れると、シャキシャキした食感も残っている。販売はしませんが、自家用なら十分。植物体として収穫後も長期間生き続け、腐敗しない。だから棚持ちがいいのも、酒井さんのレタスの特徴です。

「弱いレタスは、葉の真ん中を走っている中助の部分から赤くなっていきます。そして腐敗して溶けてしまう。ポーマン®の吉田社長が言ってました。『いいレタスは、時間がたつと溶けるんじゃなくて、枯れてくる』。水分が抜けて、しぼんでいくんですね」

冷蔵庫で1カ月以上眠っていてもシャキッ!それが元気なレタスの証です。

冷蔵庫で1カ月以上眠っていてもシャキッ!それが元気なレタスの証です。

同じように7月に収穫したキャベツも残っていたので、奥様に千切りにしていただき、味わうことになりました。

外側の葉を剥くと、艶やかな玉が現れ、千切りはシャキシャキとした食感と甘みがあり、苦味やエグ味は感じられません。そんな試食会を続けていると、ひょっこり酒井さんの愛犬のにこちゃん(10歳)が現 れました。しきりに何かをおねだりしています。

れました。しきりに何かをおねだりしています。

奥様が、キャベツの葉をちぎってにこちゃんの口元へ持っていくと、1枚、2枚、3枚……と次々にキャベツが消えていきました。

「この子の大好物。キッチンでキャベツを刻んでいると、すぐさま走ってきます。おかげでお通じもいいんですよ」

と奥様が笑いながら話していました。キャベツの良し悪しは、犬にもちゃんとわかる。そんなことを学んだ1コマでした。

キャベツも味わう人も健やかに

酒井さんは、現在春と秋、奥様と2人で4.5ha、年に2回ずつレタスとキャベツを栽培しています。8月下旬にはレタス、9月後半にはキャベツの収穫がスタート。日中の畑は高温になってしまうので、作業は必然的に日の出前に行っています。

酒井さん「収穫は、夜中の3時半~4時に始まって、9時半ごろまで。まだ暗いのでカンテラを点けて作業しています」

奥様「昔は両親も一緒に作業していたので、明るくなってから畑に行っていましたが、だんだん早くなってきましたね。収穫の時期は、夜9時には床に入ります」

温暖化のみならず、ゲリラ豪雨の影響も大きくて、一気に大量に降る雨は、ちっとも土壌に浸透することなく、化成肥料の投入で硬くしまった土の表面を流れ去っていきます。健康なレタスやキャベツを育てるために、浸透性と保湿性のある土作りの必要性が、年々高まっているのを感じています。

温暖化のみならず、ゲリラ豪雨の影響も大きくて、一気に大量に降る雨は、ちっとも土壌に浸透することなく、化成肥料の投入で硬くしまった土の表面を流れ去っていきます。健康なレタスやキャベツを育てるために、浸透性と保湿性のある土作りの必要性が、年々高まっているのを感じています。

取材から1カ月余りが過ぎ、酒井さんから見事なキャベツが届きました。8月にはまだ苗の状態でしたが、猛暑の夏を乗り越え、今年も見事に結球しました。葉の中心を走る「中助」をポキッと折った時、中の繊維が2本断裂せずに残る。それが健康なキャベツの証です。

土作りと栽培の先輩で、同士でもあった川上さんは、3年前に他界されました。その後、(株)あおぞらの社長は須澤房光さんが、そして今は酒井さんが引き継いでいます。

「高価な栄養剤や健康補助食品の力を借りずとも、人はいい野菜を食べ続ければ、健康になれる。それは、いい土が必要だ。そして、その違いと価値をわかってほしい。だから、食べる人の”体にいいレタスとキャベツ”を作って、伝えていこう」

「高価な栄養剤や健康補助食品の力を借りずとも、人はいい野菜を食べ続ければ、健康になれる。それは、いい土が必要だ。そして、その違いと価値をわかってほしい。だから、食べる人の”体にいいレタスとキャベツ”を作って、伝えていこう」

そんな遺志を受け継いで、酒井夫妻は今年も秋作の収穫に臨んでいます。

2024年8月22日

取材・文/三好かやの

|