無農薬栽培を始めて45年

鹿児島市から南へ約36km。南九州市知覧町へやってきました。かつて特攻隊員を乗せた戦闘機が飛び立った基地としても有名なこの町は、日本有数のお茶の産地としても知られています。

鹿児島市から南へ約36km。南九州市知覧町へやってきました。かつて特攻隊員を乗せた戦闘機が飛び立った基地としても有名なこの町は、日本有数のお茶の産地としても知られています。

茶の樹が芽吹く4月下旬、茶園では本州の茶産地よりも一足早く、新芽の刈り取り作業が行われていました。

「一番茶は、『一芯三葉』摘みで、10a当り平均600kg摘んでいます」と、(有)おりた園と(有)折田物産の代表取締役社長の折田信男さん(68歳)。

茶葉専用の大型収穫機が、茶園を進んでいくと、つややかで明るいグリーンの葉が、次々と刈りとられ、すっきりとした角刈り頭のようなフォルムの茶の樹が残されていきます。

折田さんは、45年前からお茶では難しいとされていた有機無農薬栽培に挑戦。試行錯誤を重ねながら、独自の農法を確立しました。さらに栽培、製茶、仕上げ、販売まで、すべてを自社が手掛ける一貫経営を実現。『自園自製』の生産者です。

折田さんは、45年前からお茶では難しいとされていた有機無農薬栽培に挑戦。試行錯誤を重ねながら、独自の農法を確立しました。さらに栽培、製茶、仕上げ、販売まで、すべてを自社が手掛ける一貫経営を実現。『自園自製』の生産者です。

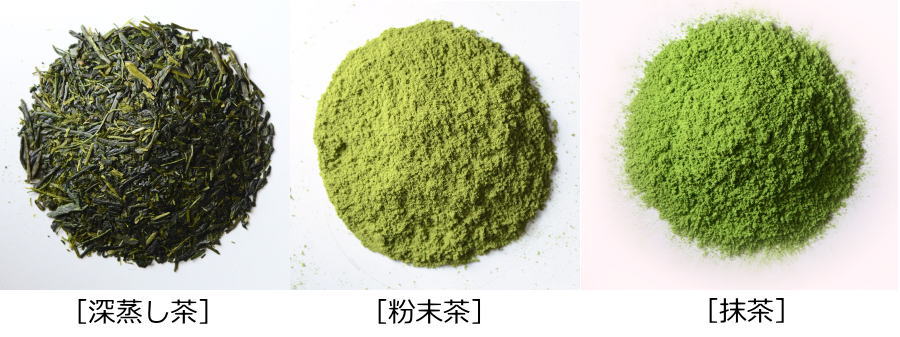

おりた園で製造している製品は、煎茶、JAS認定有機栽培茶、国産紅茶、釜炒り茶、茶道専用抹茶、食品工業用抹茶、抗アレルギー因子抑制茶、ギャバ茶、半発酵茶、アロマセラピー効果、医薬化粧品などの応用機能性茶、カテキン茶、輸出用茶など、多岐にわたり、日本国内だけでなく、海外でも高い評価を得ています。

農薬やめるか、農業やめるか

おりた園のはじまりは、1965(昭和40)年4月。信男さんの父 徳司さんは、緑茶ではなく国産紅茶を生産していました。知覧町では、戦後の農業振興策により、国産紅茶の栽培が奨励され、一大産地となっていたのです。

しかし、1971年、紅茶の輸入が自由化され、競争力の弱い国産紅茶産業は成り立たなくなってしまいます。徳司さんは、構造改善資金等を利用して、紅茶品種から緑茶品種に切り替え、栽培面積をさらに拡大していきます。

ところが、それから数年後に徳司さんが他界。当時25歳の信男さんがその遺志を受け継ぎ、緑茶の生産を続けることになりました。当時の栽培面積は約11haでしたが、当時は動力噴霧器を背負って農薬を散布していて、3人組の作業で1日に散布可能な面積は、1ha。茶園を一巡するのに11日かかっていたので、折田さんは年間約120日を農薬散布に費やしていました。当時は農薬の濃度も濃く、散布する時に飛散しやすい上に、防護用マスクも貧弱なもので、今では考えられないくらい危険な作業だったのです。

「気がつけば、私自身が農薬中毒で廃人同然になってしまい、医者から『このままでは、あなたの命はあと3年もたないでしょう』と言われてしまいました」

当時まだ20代後半だった折田さん。農薬散布の作業は、身体に大きな負担となり、とても栽培を続けられる状態ではありません。「農薬やめるか、農業やめるか」決断を迫られますが、当時は農業改造改善資金などの借金返済もあり、親戚の人たちが連帯保証人になっていて、簡単に農業を辞められる状況ではありませんでした。

当時まだ20代後半だった折田さん。農薬散布の作業は、身体に大きな負担となり、とても栽培を続けられる状態ではありません。「農薬やめるか、農業やめるか」決断を迫られますが、当時は農業改造改善資金などの借金返済もあり、親戚の人たちが連帯保証人になっていて、簡単に農業を辞められる状況ではありませんでした。

「親戚を巻き込むわけにはいかないし、自分もここで死ぬわけにもいかない。もう農薬を使わずにお茶を作るしかない」

こうして折田さんは、自身の健康と農園存続のために、無農薬栽培に取り組み始めたのです。

バクタモン®との出会い

昭和50年代の緑茶の生産現場は、農薬全盛期。殺虫効果の高い農薬散布は当たり前の時代でした。緑茶の栽培でも、昔ながらの小規模な圃場なら無農薬栽培も可能でしたが、知覧町のような大規模な集団産地での無農薬栽培の取り組みや研究は皆無の状態。折田さんは、自力で無農薬での栽培方法に挑み始めます。

農薬を使わないことによる病害虫被害のダメージは大きく、無農薬に切り替えて数年間は、生葉の収量が半分以下に。その上、これを加工した荒茶製品は、市場で『欠陥茶』と評価され、安く買い叩かれてしまいます。

農薬を使わないことによる病害虫被害のダメージは大きく、無農薬に切り替えて数年間は、生葉の収量が半分以下に。その上、これを加工した荒茶製品は、市場で『欠陥茶』と評価され、安く買い叩かれてしまいます。

緑茶の収入が激減したため、折田さんは別の畑で野菜を作り始めました。それもまた無農薬で栽培したかったので、地上にできる葉菜や果菜ではなく、里芋や大根など根菜類が中心でした。そんな様子を見ていた近くの農家の人が、ある時教えてくれました。

「折田、バクタモン®を使ってみらんね」

それを聞いた折田さん、とにかく樹と樹の間に、毎月のように油粕等の有機質肥料と一緒にバクタモン®を蒔くことになりました。永年作物の緑茶にはすぐ効果は現れなかったのですが、地中にできる里芋は、見事に生長。コープ神戸の担当者が無農薬栽培であることに着目。地元の市場で売っていた時よりも、安定した価格で販売できるようになりました。

それはなぜか?

有機質肥料はバクタモン®が繁殖する栄養源になり、土壌微生物群との拮抗作用で有用微生物が増大し、悪性微生物を減少させ、根系の環境を整えます。また、有機物を分解し、良質腐植や有効成分の生成を行う。そんなはたらきが、里芋の無農薬栽培を実現させたのです。

全滅近かった樹が見事復活!

無農薬とバクタモン®を使った有機質肥料での栽培を始めて4年目。春先と秋のダニ、ウンカ(チャノミドリヒメヨコバイ)、チャノキイロアザミウマ、クワシロカイガラムシなどが大発生。夏場はほどんど葉のない、全滅に近い状態になってしまいました。

そんな状態が5年ほど続いた後、やがてクモやハチなど、害虫を食べる天敵が現れるようになりました。続いてそれを食べるツバメ、スズメの姿も。こうして無農薬栽培を始めて10年ぐらい経過した頃には、生育も回復。収量も安定してきました。

かつて虫と病気の被害を受けて、収穫ゼロだった樹が、そこまで変わったのはなぜでしょう?

かつて虫と病気の被害を受けて、収穫ゼロだった樹が、そこまで変わったのはなぜでしょう?

「樹の生理が変わって、病害虫への耐性が強くなっていったのだと思います。無農薬栽培は土壌改善から。慣行農法から有機栽培への転換には、こうした移行期間が必要なのです」

そこから茶葉も無農薬、無化学肥料での栽培を実現。折田さんの農園の倉庫には、現在もバクタモン®と、鹿児島県の食用油メーカー(有)鹿北製油から出た、なたね油の油粕の袋が積まれていました。青森県産のなたねを、一回絞っただけなので、袋からまだ油が浸み出してきます。「他のメーカーは溶剤を使って油を抽出していますが、ここは昔ながらの圧搾法。バクタモン®で発酵させる有機物も、いいものを選んでいます」

『欠陥茶』と呼ばれても…

こうして10年かけて、緑茶の無農薬栽培を実現させましたが、せっかくできたお茶を順調に販売することはできませんでした。

こうして10年かけて、緑茶の無農薬栽培を実現させましたが、せっかくできたお茶を順調に販売することはできませんでした。

折田さんが苦労を重ね、資材と時間を投じて、ようやく実現した無農薬栽培のお茶を市場へ持ち込んだところ、またも『欠陥茶』といわれてしまいます。

一般的な荒茶がキロ4,000~5,000円で取引されるところ、折田さんのお茶は1,000円以下に。日本茶の世界では、味や安全性より茶葉の見た目が優先されているのです。これでは経営が成り立ちません。

茶葉は、摘んだその瞬間から酸化が始まり、せっかくの色と香りが失われていきます。そこで摘んだ直後に製茶工場へ運び、蒸して、揉んで、乾燥させて酸化を止め『荒茶(あらちゃ)』に加工しなければなりません。一般的には、ここまでは生産者の仕事。一次加工品としての荒茶を専門の問屋が買い上げ、専門の製茶工場で他産地の茶葉をブレンドするなどして二次加工を施します。

そこで折田さんは、自力で仕上・パッキング工場を設立。自ら栽培したお茶を、荒茶の次の最終段階まで仕上げ、地元のスーパーで販売し始めました。すると「このお茶はおいしい!」と評判に。

そこで折田さんは、自力で仕上・パッキング工場を設立。自ら栽培したお茶を、荒茶の次の最終段階まで仕上げ、地元のスーパーで販売し始めました。すると「このお茶はおいしい!」と評判に。

当時は無農薬栽培のお茶は珍しかったことと、急須で入れると2~3煎目まで薄まらずにお茶が出ると、口コミでどんどん広がっていきました。

「栽培方法の違いはわからなくても、体への負担が少なくて、スーッと入っていく。うちのお茶は飲みやすいのだと思います」

おりた園のお茶は、飲みやすく、なぜ多くの人たちに支持されているのか。その秘密もまた、土づくりにあります。

おいしい茶葉を作るには、土づくり三要素のひとつである窒素は欠かせません。ただし、これを過剰に与えると、葉から沁み出して害虫のエサになったり、地下水に流出して環境汚染を引き起こすなど、さまざまな問題を引き起こしています。

おいしい茶葉を作るには、土づくり三要素のひとつである窒素は欠かせません。ただし、これを過剰に与えると、葉から沁み出して害虫のエサになったり、地下水に流出して環境汚染を引き起こすなど、さまざまな問題を引き起こしています。

「窒素過剰にならないように、安定的に効かせるには、微生物の力が必要です。また微生物が活躍してくれれば、窒素だけでなく、必要なミネラル分も安定的に供給されて、それが味、香り、旨味などを高めるのです」

かつて緑茶の栽培には、窒素成分が反当り100kgを超えるような施肥が行われていましたが、おりた園では有機質肥料とバクタモン®による無農薬栽培に取り組み、50kg以下でも有効に肥効が現れる栽培を行っています。バクタモン®による土づくりは、土を健康な状態に保ち、お茶の味わいを深めることにも役立っているのです。

硬水でも軟水でも「おいしい」

折田さん自身が健康を取り戻し、お茶の栽培を続けるために無農薬栽培を選び、せっかく作ったお茶を適正価格で販売するために、栽培から一次、二次加工、販売も手がける、一貫経営の道を選びました。

折田さん自身が健康を取り戻し、お茶の栽培を続けるために無農薬栽培を選び、せっかく作ったお茶を適正価格で販売するために、栽培から一次、二次加工、販売も手がける、一貫経営の道を選びました。

「選んだというより、そうしなければ生き残れなかったのです」

おりた園のお茶は、1998年、全国茶品評会で、農林水産大臣賞を受賞します。

ところが、こうした折田さんのやり方は「従来の流通方法から逸脱している」「うちの顧客を奪う」等、さまざまなバッシングに遭います。一時は販売先がなく、社内の倉庫に在庫の山ができるほどでした。

折田さんは、活路を海外に見出そうと、2006年、お茶を携え単身ニューヨークへ。

「JETRO主催のニューヨーク視察ミッションに参加しました。英語もわからず、空港に着いたら現地は深夜で真っ暗。会場のホテルへたどり着くまで、タクシーの中でドキドキしていました」

現地では日本の物産を扱うディストリビューター(問屋)を回り、持参したお茶の試飲をすすめました。すると、

「このお茶はいい!ニューヨークですぐ売れるよ」と、担当者は即決。

その場で取引が決まりました。

当時のニューヨークでも、日本茶は販売されていましたが、その大部分が中国産茶葉を使ったもの。日本産の高級茶も一部では売られていましたが、現地の水で抽出すると、日本と同じ味と香りは出ませんでした。

つまり、日本の水は軟水。ヨーロッパやアメリカ、中国大陸は硬水。その違いがあるため、日本向けに作られたお茶を、現地で抽出すると味も香りも出ないことが多いのです。また、焙煎の強い紅茶やウーロン茶、微生物が発酵させたプーアール茶は、現地の水に合わせて作られていて、飲み方も変わるのです。

「その時初めて知りました。うちのお茶は、水が変わってもおいしい」

それ以前にも、折田さんのお茶を海外へ持ち帰った人から「水が変わってもおいしい」といわれたことはあったのですが、それがなぜかわかりませんでした。10年かけて土と樹を健康にし、無農薬での栽培が可能に。化学肥料も使わず、良質な有機質肥料で育てた茶葉から抽出されるエキスは、水の違いを乗り越えて、ちゃんと「おいしい」と感じるお茶になっていました。

その後、折田さんのお茶は、中国の茶藝館でも認められ、200店舗で販売されていましたが、尖閣諸島問題の影響で取引は停止に。それでも果敢に販路を広げようと、続いて香港で開催される品評会『International Tea Fair Competition』に出品したところ、2012年最優秀賞、13年優秀賞、15年再び最優秀賞の栄誉に輝きました。

その後、折田さんのお茶は、中国の茶藝館でも認められ、200店舗で販売されていましたが、尖閣諸島問題の影響で取引は停止に。それでも果敢に販路を広げようと、続いて香港で開催される品評会『International Tea Fair Competition』に出品したところ、2012年最優秀賞、13年優秀賞、15年再び最優秀賞の栄誉に輝きました。

現在は香港に本社を置き、アジア諸国に店舗をもつ『シティ・スーパー』でも販売中。こうして折田さんのお茶は、欧米でもアジアでも広く愛されるようになったのです。

本物の抹茶を目指して

さまざまな試練と『業界初』の試みを経て、お茶を作り続けてきた折田さん。その安全性と生産者自ら製茶も手がける一貫した製造工程は、全国的にも希少な存在で、はるばる海外や北海道からバイヤーが買い付けに訪れるほどです。

昨年同じ知覧町の茶園をM&A(吸収合併)し、栽培面積をこれまでの2倍の40haに拡大。大学卒業後、某商社に勤務していた長男の光司さん(35歳)も経営に加わって、さらなる世界展開を目指します。それにはGLOBAL

G.A.P.など、世界に通じる第三者認証が必要とされていますが、「FFSC(Foundation for Food Safety Certification)が開発した、食品安全システムの国際認証を受けたいと考えています」と光司さん。公私ともに心強い存在です。

そして5億円を投じて、新たに製茶工場を新設。

この春摘み取った茶葉を、紅茶、ウーロン茶、抹茶に仕上げます。製造ラインもすべて折田さん自ら考えました。

「これがボールミル。この中で白い玉を衝突させて、茶葉を粉砕して粉にしていきます」

海外から日本を訪れる観光客が急増している昨今、抹茶のグリーンは、日本の食文化を象徴する色。抹茶はお茶を点てて飲むだけでなく、アイスクリーム、ロールケーキ、チョコレートなど、スイーツの材料としてもニーズが高まっています。

「無添加で、色素を入れずに、純粋な抹茶を作りたい」

折田さんの抹茶用の茶畑には、銀色の『クレモナ』という反射布がかけられています。それをめくって見ると、明るいグリーンの茶葉が現れます。ほかの茶園の葉に比べると、明らかに色が明るいのがわかります。

「その昔、お茶は日本に"薬"として入ってきました。農薬も化学肥料もなかった時代のお茶は、右側のこんな色をしていたはずです」

折田さんが指さす茶園には、鮮やかなグリーンの茶葉が広がっていました。

バクタモン®に出会ったことで、土と樹の健康を取り戻し、お茶の無農薬栽培を実現。飲みやすく、体にスーッと馴染むおりた園のお茶は、飲む人の健康に貢献しながら、世界へ広がっています。

(有)おりた園 http://www.orita.co.jp/

2018年4月 取材・文/三好かやの

|

|