10月半ばに旬を迎える、大粒の黒枝豆

10月半ばに旬を迎える、大粒の黒枝豆

10月半ば、兵庫県朝来市の(株)村上ファームを訪れました。周囲を山に囲まれ、稲作のさかんなエリアです。ここで村上彰さん(69歳)が栽培する枝豆は、莢がひときわ大きく、豆がぷっくりと膨らんでいるのが特徴です。中身を取り出してみると、グリーンの豆粒に紫色のグラデーションが描かれていました。

「丹波黒の枝豆です」

これを塩茹でにして、口に入れると、豆粒が大きく、食べ応えがあり、強い甘味を感じます。村上さんは、その黒豆になる手前の緑色の莢つきの状態で『黒枝豆』として10月中旬に出荷。枝豆は暑さがピークに達する7~8月に大量に出回りますが、全国でも最も遅い時期にできる黒豆の枝豆は、粒が最も大きく 甘味が強いので、好評を博しています。

甘味が強いので、好評を博しています。

黒大豆は、兵庫県の山間部が主な産地。緑がかった豆は、やがて漆黒の皮に包まれた黒大豆として収穫、乾燥され、正月料理に欠かせない黒豆の材料として、全国から注文が寄せられます。

他所で作っても、大粒にならない

朝8時、その畑を訪ねると、村上さんの次男で後継者の克彦さん(40歳)と、研修生の高木寛さん(40歳)が収穫を始めていました。通常、枝豆は人の膝丈ぐらいのものを、根ごと引き抜いて収穫することが多いのですが、黒大豆は、それよりもひときわ大きく、四方に枝を伸ばし、まるで『木』のよう。剪定ばさみに長い柄を装着して改造し

朝8時、その畑を訪ねると、村上さんの次男で後継者の克彦さん(40歳)と、研修生の高木寛さん(40歳)が収穫を始めていました。通常、枝豆は人の膝丈ぐらいのものを、根ごと引き抜いて収穫することが多いのですが、黒大豆は、それよりもひときわ大きく、四方に枝を伸ばし、まるで『木』のよう。剪定ばさみに長い柄を装着して改造し た専用のハサミで根元から「バッチン、バッチン」とカットしていきます。

た専用のハサミで根元から「バッチン、バッチン」とカットしていきます。

村上さんは、農業機器や道具の改造が得意。収穫用のハサミは、既成の剪定鋏に長い柄を取り付けて使用しています。

「こうすると、力点・作用点の関係で、少ない力で 刈り取ることができるんです」

刈り取ることができるんです」

また、脱莢機も圃場へ移動して、この場で枝から外せるように改造しています。枝からもいだ莢を、ベルトの上へゆっくりと流してチェックする選別機も考案しました。

脱莢した豆を水洗いして作業場へ運び、丁寧に選別し、ダンボールへ詰めて、顧客の元へ発送します。

脱莢した豆を水洗いして作業場へ運び、丁寧に選別し、ダンボールへ詰めて、顧客の元へ発送します。

「関西の高級スーパーへ1日当り100~120kg、九州の居酒屋さんへも1日20kg送っています」

その得意先はこの豆も毎日20kg消費するのだとか。地元の枝豆農家も、自作の枝豆を売り込んでいるのですが、村上さんの『黒枝豆』にはかないません。

「種が欲しいという人がいて、九州にも北海道にも送りました。だけど、栽培できない。岩手では、花が咲いて実もできた。だけど莢も粒も、こんなに大きくならんのです」

「種が欲しいという人がいて、九州にも北海道にも送りました。だけど、栽培できない。岩手では、花が咲いて実もできた。だけど莢も粒も、こんなに大きくならんのです」

作物は適地適作。黒大豆は、兵庫県のこの地域の気候と風土がなければ、できない特産品です。村上さんは、だからこそ大切に育て、全国の人たちに味わってほしいと考えています。

化学肥料全盛時代も、発酵鶏糞を活用

村上さんは、神戸で働いていましたが、33歳でUターン。当時はブロイラーの養鶏も営んでいました。昭和50年代当時、化学肥料と農薬を使った農業が全盛期。村上さんが子どもの頃、時々田んぼで見かけたコウノトリは、姿を消していました。それは翼を広げると2mを超える大型の鳥で、食物連鎖のトップに君臨していました。農薬を多用したことで、田んぼに虫や小魚がいなくなり、エサがなくなったことが原因でした。

村上さんは、当時家で飼っていたブロイラーの鶏糞を発酵させ、有機質肥料として活用。周囲からは「化学肥料使えば、すぐできるのに、なんでそんなにしんどい思いをするんや」との声もありました。

「せっかく家にある資材だから、大事に使いたい。発酵鶏糞を使ったお米と黒豆は、やっぱり味が違う」

そう話す村上さんが、初めてバクタモンに出会ったのは、その頃。鶏に与える飼料として、バクタモン®の姉妹品で混合飼料のBMエルド®を取り入れたのが始まりでした。これを与えると、目に見えて肉質がよくなるだけでなく、鶏舎の臭いも軽減。鶏糞の発酵具合もよくなりました。

黒豆は気難しい娘さんのよう

そんな村上さんは、稲作にも黒大豆にも、バクタモン®を活用しています。

「田んぼにバクタモン®を撒くのは春。1反に20kgの割合で撒きます」

大豆の花が咲く前に、再び20kg。葉面散布の形で与えています。そうしてできた黒豆は、とても粒が大きいのです。中でも2L、3Lサイズの豆は大粒で、煮豆にするとツヤがあり、まるで黒曜石のような輝きを放ちます。

「うちの黒豆は、粒が大きいでしょ。それには、豆に転流する葉っぱの養分を途中で切らなアカンのです」

「うちの黒豆は、粒が大きいでしょ。それには、豆に転流する葉っぱの養分を途中で切らなアカンのです」

冬場に収穫が始まる黒豆を、お正月の煮豆に間に合わせたい。それには豆を乾燥させる前に、葉を落とさなければなりません。圃場に豆を立たせたまま、葉だけを刈り取ります。さらに冷たい風に当て、豆が黒くなり、莢の中で丸まって、ようやく収穫を迎える頃、暦は12月になっています。

刈り取った豆を結束し、ハウスに持ち込んで、火力は使わずに風のチカラだけで乾燥させます。自然状態に近い形で乾燥させるのが、コツ。

「熱風を当てると早く乾きますが、細心の注意を払って扱わないと皮が破けたり、シワが寄ったり。黒豆づくりは、ホンマに気難しい娘さんを預かっとるような心地です(笑)」

そんな村上さんの作る黒大豆は、朝来市の『ふるさと納税』の返礼品としても人気。「よその豆で新年を迎えられない」と、4年、5年と連続して購入するリピーターも増えています。

おたまじゃくしとヤゴが、水管理の案内人

さらに、栽培を続ける上で、村上さんが強く感じたことがあります。

「黒豆を消毒した日の夜は、気持ちが悪くて、晩酌が飲めなくなる。あんまり使わんほうがええ。農薬は極力減らしていこう」

その一方で、北隣の豊岡市で新たな取り組みが始まりました。それは『コウノトリ米』プロジェクト。姿を消してしまったコウノトリの野生復帰を同時に、農地と自然環境の再生を目 指す取り組み。それには化学肥料と農薬を抑え、田んぼの生き物と共存できる栽培方法が不可欠になります。豊岡までは、車を飛ばして約1時間。村上さんは、何度も通って、コウノトリと共存できる稲作の農法を学びました。

指す取り組み。それには化学肥料と農薬を抑え、田んぼの生き物と共存できる栽培方法が不可欠になります。豊岡までは、車を飛ばして約1時間。村上さんは、何度も通って、コウノトリと共存できる稲作の農法を学びました。

豊岡市や兵庫県の取り組みが広がるにつれ但馬地区を事業エリアとするJAたじまでは『コウノトリを育む農法』を実施。野生復帰を目指して、稲作の方法を大きく変えていきました。

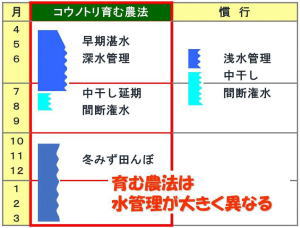

その内容は… (朝来農業改良普及センター様より)

冬の間、田んぼに水を張る『冬季潅水』、田植えの1ヶ月前に水を張る『早期潅水』、通常よりも田んぼに深く水を入れる『深水管理』、そして夏の間は水を抜き、田んぼの土を乾かす『中干し』を通常よりも遅くするなどの、手法が取られています。すべては、人間ではなく、田んぼの周りに暮らす生き物たちが暮らす環境を整え、コウノトリのエサとなる小動物を豊かにするための試みです。

冬の間、田んぼに水を張る『冬季潅水』、田植えの1ヶ月前に水を張る『早期潅水』、通常よりも田んぼに深く水を入れる『深水管理』、そして夏の間は水を抜き、田んぼの土を乾かす『中干し』を通常よりも遅くするなどの、手法が取られています。すべては、人間ではなく、田んぼの周りに暮らす生き物たちが暮らす環境を整え、コウノトリのエサとなる小動物を豊かにするための試みです。

米の栽培期間以外も、田んぼに水を入れるのは、トンボの幼虫ヤゴや、カエルの子どものおたまじゃくしが育つように。人間本位のやり方で水管理をしていると、中干しのタイミングが難しくなります。

「ヤゴは羽化してトンボになり、おたまじゃくしは足が4本出てきたら、水がなくても生きていける。それが田んぼから水を落としてもいいというサインなんです」

コウノトリを呼び込むには、田んぼで共に生きている『住人』たちのサインを見逃さず、水管理を行うことが必要なのです。

ツボにはまれば、無農薬栽培も可能に…

さらに『コウノトリ育む農法』には、『無農薬栽培および減農薬栽培』が求められています。極力農薬を減らし、どうしても使う場合は、魚毒性の低いものに限るのです。水生植物を繁殖させ、コウノトリを呼び込むために欠かせない手法ですが、それでは雑草も繁茂して、肝心の米の収量が落ちてしまわないのでしょうか?

「でもね、この農法、ツボにハマれば収量上がるんですよ」

はて、その『ツボ』とは何でしょう?

冬場の冬季潅水や、田植え1ヶ月以上から水を張る早期潅水には、ちゃんと訳があります。水を張ることによって、土中でイトミミズが繁殖すると、田んぼの土の中で捕食と脱糞と繰り返すことで、土の表面に『トロトロ層』を築きます。ちょうど陸上でミミズが土を耕して、土を豊かにするのと一緒。このトロトロ層は、土を柔らかくすることで、表面に浮いていた雑草の種子を、土中に埋没させます。水を抜いて種子が空気に触れれば発芽しますが、沈んでしまえば発芽できなくなります。さらに、

「田んぼにヒエが生えてきても地面がやわらかいので、根が伸びても踏ん張りがきかない。風が吹いて波が立つと、浮力で抜けてしまうんですよ」

こんな風に、イトミミズの協力を得て、田んぼの中の自然環境をうまく循環させれば、雑草の繁殖を抑え、無農薬でも反収8俵は確保できる。村上さんは、田んぼをその状態にもっていくことを『ツボにはまる』と表現しているのです。そこにハマるために大事なのは、水の 管理のタイミング。それを教えてくれるのは、田んぼに生きる動物たち。生産者の観察眼が問われる農法です。

管理のタイミング。それを教えてくれるのは、田んぼに生きる動物たち。生産者の観察眼が問われる農法です。

「多収になると味が落ちるから、反収10俵以上は望みません。コンスタントに8俵とれる技術をマスターすれば、多収でなくてもやっていけると思います」

村上さんは、2009年に『コウノトリ育む農法アドバイザー』に就任。農法の普及にも尽力してきました。現在JAたじま管内でこの農法で稲作に取り組む生産者は、ざっと300人。ミミズやカエル、トンボとともに、米作りを行っています。

黄色く枯れた苗が、立ち直った!?

毎年、大粒の枝豆や黒豆、コウノトリを育む環境で栽培したお米を、楽しみにしている消費者がいます。それは農業を続ける上で励みになる反面、予想のつかない異常気象が続く中で、期待に応えられるかどうか、プレッシャーを感じることも少なくありません。

ある年のこと。5月にしては、とても寒い日に田植えをした人がいました。しばらくすると、青かった苗の葉が立ち枯れて黄色に。それを見た村上さんは、

「騙されたと思って、バクタモン®をふってみい」

とアドバイス。半信半疑の中、その人は黄色くなった田んぼの半分だけに、水の上からバクタモン®を散布しました。すると、散布した部分の苗だけが立ち直ってきました。

バクタモン菌が生成するオーキシン(根っこホルモン)が、毛細根を増やし、光合成する力もアップしたようです。

「一度黄色くなった葉は戻らないけれど、次に出る葉が早く出てきた。散布した半分は助かったけど、もう半分の収量は少なかった。あの時は、バクタモン®にはこういうチカラがあるのかと、我ながら驚きましたね」

そんな村上さんの薦めもあり、JAたじまでは『コウノトリを育む米』の使用可能資材となり、田植え前と田植え後40日頃から、バクタモンの散布時期と使用量が明記されるようになりました。 (JAたじま様 栽培こよみより)

全国初の快挙!GLOBAL G.A.Pを取得

「但馬の玄関口で、コウノトリが舞うような農業がしたい」

と、環境保全型の農業に取り組んできた村上さん。 トラクターで田んぼを耕していると、本当に時折コウノトリが舞い降りるようになりました。

トラクターで田んぼを耕していると、本当に時折コウノトリが舞い降りるようになりました。

「食べ物があるからなのか、居心地がいいのか分かりませんが、とにかく人がいても、かなり近くにまで来ます」

現在、栽培面積は、米8ha、黒大豆4ha(うち種子用2ha、枝豆60a)。2016年、法人化し、(株)村上ファームを設立。次男の克彦さん(40歳)と、研修生や優れた選別眼のパートさんたちも加わり、米と黒大豆栽培に取り組んでいます。

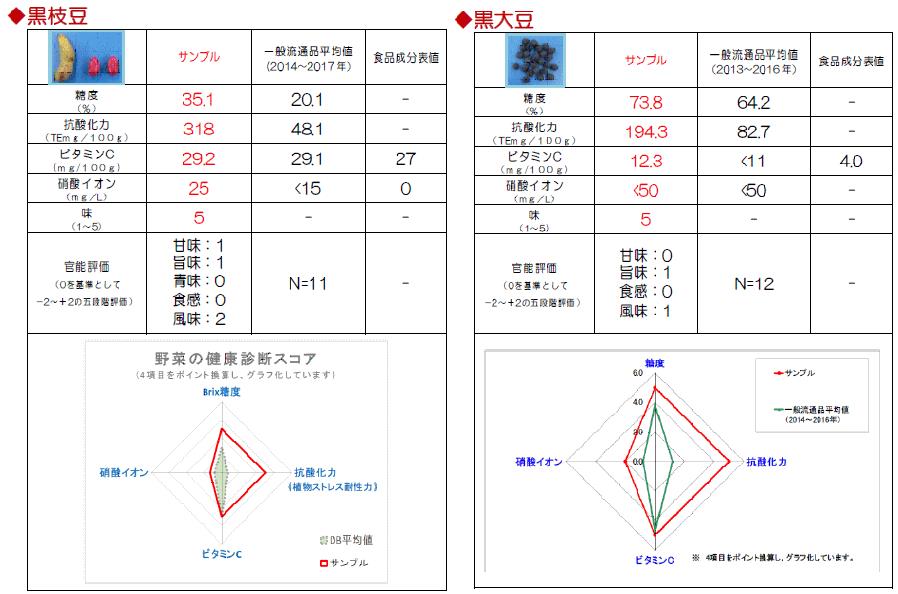

そんな村上さんが栽培する黒枝豆(2017年産)の抗酸化力は、一般流通品の約6.6倍。糖度、ビタミンCについても高い値をマークして、2016、2017、2018年の『オーガニックフェスタinとくしま』で、豆部門3年連続の最優秀賞を獲得しました。

さらに、栄養価コンテスト初の2018栄養価グランプリ賞を獲得しました。

「大規模経営ではありませんが、コウノトリが戻ってきた環境で、ていねいに作った作物をできるだけ消費者と直結する形で販売していけば、安定的な経営はできると考えています」

すでにお米では、有機JAS認定を取得している村上さんは、2018年1月17日、JAたじまを代表する4人の米農家の一人として、GLOBAL G.A.Pのグループ認証を受けました。

作物そのものの安全性はもとより、環境や働く人の健康や安全にも配慮した、国際標準。生産工程管理や、肥料、農薬の管理、安全性の確認、圃場1枚ごとの栽培履歴など、有機JASとはまた異なる視点でのチェック項目がたくさんあります。今回の認証は日本に652あるJAの中で、無農薬栽培の主食用米グループ認証は、全国初の快挙。地元の期待も高まります。

作物そのものの安全性はもとより、環境や働く人の健康や安全にも配慮した、国際標準。生産工程管理や、肥料、農薬の管理、安全性の確認、圃場1枚ごとの栽培履歴など、有機JASとはまた異なる視点でのチェック項目がたくさんあります。今回の認証は日本に652あるJAの中で、無農薬栽培の主食用米グループ認証は、全国初の快挙。地元の期待も高まります。

「有機JASとG-GAP、両方持っとったら誰にも負けん(笑)。農業っていうのは、まだまだ魅力があると思います」

第一目標は、東京オリンピック・パラリンピック。さらに、規格外の枝豆を活用した6次化と、東京進出、そして世界へ――

村上さんは、コウノトリが舞う、南但馬の田んぼから発信し続けます。

2017年10月 取材・文/三好かやの

|

|