大阪府南西部の泉州地域は、昔から≪泉州水なす®≫の産地として知られています。2019年7月17日、和泉市と岸和田市でこのナスを栽培している、株式会社茄子葉(なすのは)の辻豊さん(51歳)のハウスを訪ねました。

泉州でしか作れない

「これが水なす。ここで昔から作られていて泉州地域でしか栽培できない、ここだけのナスです。」

「これが水なす。ここで昔から作られていて泉州地域でしか栽培できない、ここだけのナスです。」

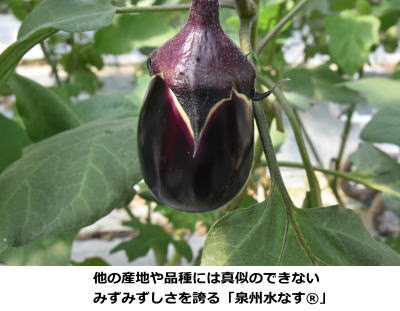

全国的に出回っている≪千両二号≫のような中長タイプのナスとは違い、手のひらにすっぽり収まるサイズ。丸みを帯びていて、お尻がふっくら。皮が薄く、表面にツヤがあるのが特徴です。

東北の小ナス、長ナス、新潟県の多彩なナス、京都の賀茂ナス、九州の大長ナス等、野菜の中でもナスはとくに地方色豊かな品種が多く、現在も各地で栽培が続けられていますが、これらの伝統品種のなかでも、泉州の水なすは関西人にとって特別な存在です。

泉州の水なすは、大産地と違い、各農家が自家採種で代々受け継いだ種子から水なすを栽培していて、「家ごとにナスの顔が違う」といわれたほど。近年は、高齢化や育苗期間中の電気代高騰などにより、地元の専門業者が仕立てた苗を使うケースが増えていますが、泉州で育ったナスから優秀な個体を選抜し、そこから翌年の苗を育てる固定種としての泉州水なすを、今なお大事に育んでいます。

水分含有量が多く、皮の薄い水なすは、主にぬか漬けや調味料に漬け込んだ漬物用の原料として出荷されていますが、長距離輸送に向かないため、長い間地元や関西だけで出回る貴重な野菜でした。

冷蔵技術や流通網の発達で、遠方まで運べるようになったのは、20年ほど前のこと。みずみずしさと独特の風味をもつ≪水なすの浅漬け≫は、徐々に知名度を上げ、全国的な広がりをみせています。

生で食べられる、フルーツのよう

「まず、食べてみてください」と、辻さんから手渡された紫紺色のナスを、手で半分にちぎって味わってみると……。

「アクがなくて、みずみずしい。生で食べてもおいしいですね」

水なすは、1果実200~300g。果皮がとても薄く、手でギュッと絞ると水がしたたり落ちるほど、多量の水分を含んでいるのが特徴です。

「そして甘い。まるでフルーツみたいですね」

「そうなんです。葉面散布にバクタモン®の水溶液を使ったら、さらに糖度が上がって、カラスやタヌキも食べに来るようになりました」

野生動物たちは糖度計で計らなくても、「ここのナスは甘い」とわかるらしく、ちゃんと見分けてやってくるので、これに困った辻さんはそれ以来「散布量を控えようか」と思ったほどでした。

都市化が進む中で

カラスやタヌキも食べにくる、辻さんの水なす。栽培しているハウスの隣には水田が広がっていて、その先には高層のマンションが聳えています。また目を転じれば、田んぼのすぐ隣に真新しい建売住宅が立ち並び、幟には「分譲中」の文字が揺れていました。

歴史ある泉州水なすの産地は、農地と宅地が混在する、都市近郊エリア。そこには今もタヌキが棲んでいて、こっそりナスを食べにくるというからオドロキです。

辻さんは、高度経済成長期、都市化が進む和泉市で、昭和43(1968)年に生まれました。大学卒業後、農林水産省へ。主に統計担当の部署で活躍し、後に京都に拠点のある近畿農政局に配属されました。

辻家は、水なすとお米を栽培する専業農家。父の忍さん(85歳)は、ずっと「農業一本」で生計を立ててきましたが、7年前体調を崩されたのを機に、豊さんは退職。家業の農業に専念することになりました。現在は、近隣の農家の委託分も含めて、10haでお米を栽培しています。毎年、稲刈りの時期に排出される籾殻で堆肥を作り、水なすの栽培に活用する。そんな循環型の栽培を実践してきました。

水なすの収穫は、夏場の5月~8月末まで。9月には稲刈りの作業が待っていて、ほとんど休む間がありません。

籾殻堆肥にバクタモン®を活用

水なすは、12月~翌3月まで段階的に苗を定植し、5月~8月にかけて収穫。9月に稲刈りを終えると、その籾殻を活用して堆肥作りが始まります。

「水稲10ha分の籾殻のうち、約7割。10tトラック2~3台分の籾殻を、堆肥に使っています」

堆肥場に籾殻を積んで、稲わら、鶏糞、牛糞、バクタモン®。さらに微生物を培養するための尿素(=窒素分)を混ぜ、水分を加えながらホイルローダーで攪拌。これを寝かせて熟成させたものを、水なすの圃場へ投入していきます。

辻さんに最初にバクタモン®を紹介したのは、堺市で農業資材を販売する、森本商店の森本史郎さん(53歳)でした。森本さんは、肥料や土壌改良材など、祖父の時代から農家に必要な資材を販売。20歳の頃、国際農業者交流会(JAES)の海外農業研修でアメリカへ渡り、現地の花屋や農場の現場でいきなり働いた経歴の持ち主です。森本さんは、この時「農家も世界を見なければ」と実感。現在も同協会の大阪府部会長として、若いうちに海外の現場を経験し、視野を広める大切さを伝えています。

そんな森本さんから「こんなんあるで」と紹介された時、辻さんは半信半疑だったそうです。

そんな森本さんから「こんなんあるで」と紹介された時、辻さんは半信半疑だったそうです。

ところが、最初にバクタモン®を散布したハウスの収穫を終え、残った残渣を片付けていた時、はっと気づきました。

「それまでとは、明らかにナスの根張りが違う。以前は残っていたワラの切り屑が、ほとんど分解されていました。バクタモン®は、有機物の分解を手助けしてくれるんやな」

前からずっと籾殻で堆肥を作っていましたが、籾殻自体はなかなか分解しにくい素材なので、「なんらかの手助けがほしい」と考えていたのでした。そこで、これまでと同じ材料にバクタモン®を10aに2袋投入したところ、

「以前は1年半かかっていたのに、1年で堆肥化できる。スピードが早まりました」

根張りがよくなったことで、ナスの果肉がより緻密に、さらにおいしくなりました。そして籾殻堆肥の分解も促進。バクタモン®の葉面散布で糖度が上がり、カラスやタヌキの害が増えてしまったのは予想外でしたが、バクタモン®は水なすの栽培に、多面的な効果をあげているようです。

台風の被害を受けて…

2018年9月、関西方面を台風21号が襲いました。関西空港の連絡橋にタンカーを衝突させたあの大型台風は、水なすの産地を直撃。収穫の終盤を迎えていた辻さんのハウスも、大きなダメージを受けました。

辻さんは、それまで5,000㎡を超えるハウスで水なすを栽培していましたが、うち和泉市の自宅周辺に点在していた3,500㎡が被災しました。隣接する岸和田市にある3棟のハウスだけが、かろうじて倒壊を免れました。

倒壊したハウスは思うように再建できず、出荷の不足分は、現在露地で栽培しています。

「骨組みが残ったハウスは、にわかにフィルムを張り直して補修しましたが、本来ならば、建て替えが必要な状態です」とのこと。

被害の深刻さを物語っています。

倒壊したハウスは、すぐにでも再建したいのですが、従来のパイプハウスでは大型台風や自然災害に見舞われた時、持ち堪えることができません。辻さんが泉州全域の農家を回ってみると、頑強な鉄骨タイプのハウスの方が、風水害に強いことがわかりました。それでも8カ所に分散しているハウスを1カ所に集め、大型の鉄骨ハウスを建てるには1億円近い資金が必要です。辻さんのご長男は、現在8歳。

「息子が成長して『やるよ』といってくれれば、本格的な投資も考えますが、今は毎年の栽培の余剰を元に、少しずつ再建していくしかないと考えています」

一方、2019年5月、せっかく結実した水なすを、ハウスから盗まれてしまう事件が起きました。この時期の水なすは最も高値で取引されるので、転売を見越した犯行のようです。

しかも、汚れたハサミを使用した犯人は、せっかく育ったナスの幹に病気を残していったため、その部分は枯れてしまいました。

そこで辻さんは、ハウスの前に防犯カメラを設置することに。

そこで辻さんは、ハウスの前に防犯カメラを設置することに。

大型台風は20~30年周期で訪れていて、その周期は確実に以前よりも狭まっている感があります。

自然災害や盗難に備えて、安定的に伝統野菜である水なすを作り続けるにはどうすればいいのか……頭を悩ませる日々です。

かつて農林水産省の職員として、日本全体の農業の行く末を見守っていた辻さん。ご自身が都市近郊で農作業を従事する今、改めて考えることがあります。

「国は、農業の大規模化を推し進めようとしていますが、農業インフラが整備されていない都市近郊では、農地が分散していて1カ所に集約できません。ここでは大規模農業は、不可能です」

周囲は高齢化が進み、辻さんに「田んぼを預けたい」「代わりに作ってほしい」という声も続々寄せられています。農家として所得が安定しないために、子どもや孫が異業種の仕事を選び、後を継がない。そんな動きを食い止めることはできないのです。

「たとえ小面積でも、安定した所得が得られるような道筋をつけて、しっかりやっていく必要があると思います」

次世代につながる農業を

そんな辻さんの水なすは、漬物に加工されることで本領を発揮。地元の業者を通じて、ぬかの浅漬けや調味液の浅漬けに加工され、販売されています。

いずれも水分が多いので、漬けてから2~3日後の「食べどき」を逃さず味わうのがポイントです。一般的に漬物といえば、保存食のイメージが強いですが、こと繊細な水なすに限っては、生鮮食品に近い感覚で扱わなければなりません。

自ら地元で栽培したお米の籾殻をバクタモン®が分解。これを堆肥として育つ辻さんの水なすは、さらにその生長過程でバクタモン®を散布することで、緻密で甘味のある果肉を生み出しています。

都市化が進む泉州地区で、お米と水なすを栽培しながら循環型の農業を実現。貴重な伝統野菜と食文化を未来につなぎ続ける辻さん。2015年には「都市農業振興基本法」が制定され、都市の農地のもつ多様な機能や役割を保全していこうという気運も生まれています。

一方、2018年の台風被害、新型コロナウイスルの流行やウクライナ侵攻の影響を受け、資材や燃料が高騰し、施設園芸農家の経営を圧迫しています。そんな状況の中、辻さんは2020年9月株式会社茄子葉(なすのは)を設立。法人化を果たしました。

「地元の大事な地場産業の一角を担わせていただいているという、謙虚な気持ちを忘れずに。次世代に引き継ぐ環境づくりのために努力しなければと、痛感しています」

昔ながらの「ここでしか作れない水なす」を大切に育みつつ、刻々と移り変わる都市化の波や自然災害と向き合いながら、次世代が都市で農業を続けていくための新しい道を模索し続ける――訥々と語る辻さんの声に、この地域で生きる担い手としての、ただならぬ<覚悟>を感じました。

2019年7月17日 取材・文/三好かやの

2023年4月20日 追記

|

|