7月に稲刈り始まる西都市へ

マンゴーの生産量が沖縄県に次いで全国2位の宮崎県。中でも栽培さかんな西都市へやってきました。訪れたのは7月2日。気温は30℃を超えていて、周囲の水田では早くも稲穂が出て、その頭を垂らし始めていました。水田が広がる中に園芸ハウスが点在しています。

マンゴーの生産量が沖縄県に次いで全国2位の宮崎県。中でも栽培さかんな西都市へやってきました。訪れたのは7月2日。気温は30℃を超えていて、周囲の水田では早くも稲穂が出て、その頭を垂らし始めていました。水田が広がる中に園芸ハウスが点在しています。

「今月下旬には、稲刈りが始まるでしょう」

そう教えてくれたのは、宮野原幸男さん(69歳)。ここは日本でも最も早く収穫が始まる早場米の産地でもあるのです。さすが「日本のひなた」宮崎県。全国的に見ても、日照時間や快晴日が多く、もともとピーマンやキュウリの施設栽培がさかんな地域ですが、宮野原さんは25年前からここでマンゴーを栽培 しています。

しています。

40歳で就農。ピーマンや

キュウリからマンゴーへ

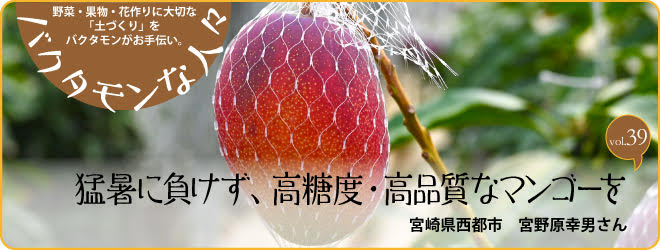

マンゴーのハウスへ入ると、頭上からネットに入ったマンゴーが、いくつもいくつも吊り下がっています。これが宮崎で主流のアーウィン種。果皮の色は、紫がかった赤色から熟すにつれてだんだん赤みと黄色を帯びて鮮紅色に。徐々にマンゴー特有の芳香を放つようになります。十分熟したところでネットにポトリ。そこを的確に捉えて収穫するのが、西都市で開発されたマンゴーの「ネット栽培」です。だから果実はひとつひとつネットに包まれ、収穫の時期を待っているのです。

「収穫は4月に始まって、7月いっぱい続きます。今が後期出荷型のピークです」

と、宮野原さん。

と、宮野原さん。

かつて地元の農協に勤務していた宮野原さんは、40歳で退職。両親が栽培していたピーマンやキュウリのハウスを引き継いで、妻の祐子さんと栽培していましたが、夜になってもなかなか作業が終わらず、ヘッドライトを点けての作業が11時に及ぶこともあったそうです。

「キュウリの栽培は、蔓おろしの作業に手がかかります。手が回らなくて、1人1反が限界でした。毎晩ライトを点けて……。体力的に限界を感じて、もう無理や。何かもっといい作物はないだろうか?」

手がかからず、なおかつ収益性の高い作物を求め、農協に相談するなどしてアスパラガスも検討しました。さらに思案を重ね、ピーマンやキュウリに代わる新しい作物として思いついたのは、当時西都市の農家の間で作り手が増えていた「マンゴー」だったのです。

ちょうど祐子さんのご実家が同じ西都市の鹿野田地区で、先にマンゴーを栽培していたことも宮野原さんの背中を押しました。それまで野菜を栽培していたハウスに苗木を植えて、マンゴーに切り替えることに。25年前、30aからスタートしました。

地元の努力でブランド化に成功

マンゴーは、ウルシ科マンゴー属の作物で、原産地はインドからインドシナ半島と推定されています。熱帯性の作物のため、かつては日本に出回っているのは外国産と沖縄産が中心でした。

1985年、西都市鹿野田地区の農家の人たちが、宮崎県総合農場試験場亜熱帯作物支場(現・日南市)を訪ねます。ピーマンやキュウリに代わる新しい作物はないかと相談したところ、当時の支場長に「マンゴーを作ってみては」とすすめられました。

同じ頃、JA西都の技術員もまた、沖縄を視察した時にマンゴーの美味しさに着目。加温施設を使って、宮崎でも組織的に作ろうと考えました。

こうしてこの年、8戸の農家が「ハウスマンゴー部会」を設立し、組織的な加温栽培を開始。3年後の88年8月、210㎏を初出荷したのがはじまりでした。

91年、国産マンゴーは約9割が沖縄産でした。JAの担当者は、後発の宮崎産マンゴーには沖縄産とはまた別の切り口が必要だと、一計を案じます。それは「樹上で完熟させるマンゴー」。完熟したマンゴーの美味しさは誰もが知るところでしたが、熟度の見極めが難しく、さりとて落果してしまったら、せっかくの果実が台無しです。そこで果実が落ちる前にネットに入れ、天井から吊り下げる独自の「ネット栽培」が考案されたのでした。

91年、国産マンゴーは約9割が沖縄産でした。JAの担当者は、後発の宮崎産マンゴーには沖縄産とはまた別の切り口が必要だと、一計を案じます。それは「樹上で完熟させるマンゴー」。完熟したマンゴーの美味しさは誰もが知るところでしたが、熟度の見極めが難しく、さりとて落果してしまったら、せっかくの果実が台無しです。そこで果実が落ちる前にネットに入れ、天井から吊り下げる独自の「ネット栽培」が考案されたのでした。

糖度の違いが価格に反映する

西都市を起点に始まった宮崎県のマンゴー栽培は、徐々に県内全域に広まっていきます。98年には、高品質のマンゴーを「太陽のタマゴ」と名付けてブランド化を図りましたが、この名を冠して販売するには、以下の条件が必要となります。

①品位:「青秀」「赤秀」(外観の2分の1以上が鮮紅色)

②階級:2L (350g)以上

③糖度:15度以上

④その他、細やかな基準も

こうして宮崎マンゴーは、高級フルーツとして全国にその名と存在が知れ渡っていきました。

宮野原さんがマンゴーの栽培を始めたのは、先鞭を切った西都市の先人たちの努力が実り、栽培方法や流通システムが確立されようとしていた時期でもあったのです。

それまでキュウリを栽培していたハウスに苗を植え付け、マンゴーの栽培が始まりました。10aあたり100本の苗が必要ですが、小さな1年生の苗を植えれば、果実を出荷するまでさらに2~3年を要します。一方、最初から果実をつける3年生の苗は、高価なのが難点です。

「妻の実家から間伐する樹を掘り起こして、譲ってもらいました。先にマンゴーを始めていた義兄から、栽培のコツまで教えてもらえて助かりました」

最初は小さなマンゴーの樹も、樹齢を重ねるにつれ樹冠が広がり、樹間が狭くなっていくため、間の樹を間伐するのですが、宮野原さんは最初からその年に果実をつけるまでに育った樹を植え付けることができたのです。

栽培を始めた当初は、農協出荷がメイン。コンテナに果実を並べて出荷すると、選果場で大きさや糖度、等級が専用のセンサーで測定され、「糖度、重さ、等級」ごとに価格が決められ、伝票でその結果を知る。そんなシステムが確立されていました。

長男がUターン。直売も開始

ところが今は、祐子さんが作業場に並ぶ果実を手にとって、ひとつひとつ糖度を計っています。15年ほど前、東京へ出ていた長男の貴仁さん(40歳)が、Uターン。両親とマンゴーの栽培を手がけるようになったのを機に「ふるさと納税」等、直売にも力を入れるようになりました。それ以来、直売向けのマンゴーは、自前の糖度計で一果ずつ計測するようになったのです。

「できるだけ15度以上の《太陽のタマゴ》になるように。0.1度違うだけで、値段がぜんぜん違います」

「できるだけ15度以上の《太陽のタマゴ》になるように。0.1度違うだけで、値段がぜんぜん違います」

この日、収穫した果実の中には17.4度のものありました。高いもので20度に達することもあるのだとか。宮崎でマンゴーを栽培する人にとって、糖度は価格を左右する大きな指針となっていきます。

一度使ってみたものの…

「なんとかマンゴーの糖度を上げたい」

「なんとかマンゴーの糖度を上げたい」

そう考えた宮野原さんがバクタモン®の存在を知ったのは、2013年。地元JAで開催されたバクタモン®の説明会に参加した時のことでした。

この時は大阪府岸和田市で「包近(かねちか)の桃」を栽培している松本隆弘さん(バクタモン®な人々vol.1に登場。2025年7月逝去)が宮崎を訪れ、講師を務めました。松本さんは2015年に「モモのBrix22.2度」をマークして、高濃度のモモの世界記録を達成。この数値はギネスブックにも正式に認定されています。そして日頃から、「高糖度の果実を目指すならバクタモン®は外せない」と力説されていました。それを聞いた宮野原さんは、

「モモの糖度が上がるなら、マンゴーにも使えるかもしれない」

と考えたのです。講習会の後、早速バクタモン®を導入して、肥料と一緒に散布しましたが、当時は目に見える効果を感じられず、しばらくして使用を休止していました。

ところが――

ところが――

「なかなか花芽がこなくなって、できる果実の量が減ってきたのです」

もう一度バクタモン®を使おう

マンゴーは、熱帯生まれの植物で、1房に1,000~2,000個の小さなオレンジ色の花を咲かせますが、その大部分は生理落果で落ちてしまいます。実際に結実するのは1房あたり0~5果ほど。それを人の手で最後に1果まで摘果。最終摘果は、葉50枚以上に対して1果の割合で行っています。

順調に花芽分化を起こすには、約2カ月以上15℃以下の低温に当てる必要があります。ところが温暖化の影響で、10月を過ぎても夜温が十分に下がらず、栄養生長で葉ばかりが繁茂して、生殖生長に必要な花芽分化が起きず、花が咲かないので収量が落ちる、そんな現象が起きているのです。

「なんとかしなくては。猛暑の中でもマンゴーの樹が健康に育ち、糖度が上がるように」

猛暑による花芽分化の減少と、品質の劣化。これを抑えるために、宮野原さんは4年ほど前から、再び「バクタモン®を使おう」と決断しました。

本肥と一緒に10aあたり3袋(60㎏)を投入して、微生物のはたらきを活性化。樹そのものに健全な生長を促すのが目的です。

本肥と一緒に10aあたり3袋(60㎏)を投入して、微生物のはたらきを活性化。樹そのものに健全な生長を促すのが目的です。

「剪定した枝葉は、ハウス内で粉砕して、全面的に広げています。そこにはバクタモン®が存在しているので、枝葉の分解が早く、地力の源になっています」

多様な猛暑対策を

猛暑は年々深刻になっていますが、特に2024年夏の高温の影響は甚大でした。

「6月はずっと雨が降っていました。7月10日に梅雨明けして、急に天気がよくなると高温に晒されて、実がやわらかく、ぶよぶよになってしまった」

となると、正規品では出荷できません。ジュースやピュレ等加工品の原材料として取引されますが、価格は正規品の3分の1程度になってしまうそうです。

宮崎のマンゴーに限らず、近年の気温の上昇は、何人にも抑えがたく、全国の果樹の産地に多大な影響を及ぼしています。宮野原さんは、なんとかこれを食い止めようと、さまざまな対策を講じてきました。

1. ヒートポンプの設置

1. ヒートポンプの設置

花芽分化に必要な低温を維持するために、ハウス内の気温を下げる「ヒートポンプ」を設置しましたが、「効果的に下げるには、さらに台数と資金が必要です」と宮野原さん。

2. 遮光ネットをかける

収穫期を抑える夏場の陽射しは強烈で、葉や果実が日焼 けを起こしてしまいます。これを防ぐ目的でハウスの天井に遮光ネットを取り付け、陽射しをやわらげています。

けを起こしてしまいます。これを防ぐ目的でハウスの天井に遮光ネットを取り付け、陽射しをやわらげています。

3. 新苗に改植

作業場前には、まだ若い1年生の苗が並んでいました。「マンゴーの樹は、樹齢を重ねると上下のバランスが悪くなってしまうので、いま少しずつ新苗に改植していま す」

す」

4. 芽止め剤を活用

9月初旬に芽止め剤を散布。新梢の生長を抑制することで、花芽分化が順調になりました。「散布のタイミングが肝心です」。

こうして宮野原さんは、あらゆる手だてを尽くして、マンゴーの樹の健全化と、糖度の向上を図っています。

猛暑対策に欠かせぬカルシウム

この日は、宮崎県内でバクタモン®の代理店を務めるK・Tファーム 代表の田上勝彦さんも同行していました。次世代を担う子どもたちに食べてほしい健全な植物を作るには、バクタモン®は欠かせない。そんな思いから農家の栽培指導に当たっています。そんな田上さんによると……

田上「バクタモン®は、植物体の組織を強くする効果もあるのですが、カルシウムを併用すると、さらにしっかりした組織になります。だから暑さに強くなるんです」

田上「バクタモン®は、植物体の組織を強くする効果もあるのですが、カルシウムを併用すると、さらにしっかりした組織になります。だから暑さに強くなるんです」

猛暑が続くと人間が疲弊するように、植物も葉面からカルシウムを放出して、弱ってしまいます。それを人為的に追加することで、植物体も元気を取り戻すのです。

田上「バクタモン®とカルシウムの水溶液を灌水で下から、葉面散布で上から供給するといい。そして、カルシウムと養分を運ぶ役目を果たすマグネシウムを入れると、さらに良いでしょう」

宮野原「検査してみると、この土壌には、カルシウムとマグネシウムは結構多く含まれているんです。マンゴーは、ちゃんと吸収していないのでしょうか?」

田上「おそらく固定化してしまっているので、吸収されていないと思います。重要なのは、そのカルシウムとマグネシウムの質です。液剤を使うといい。毛細根が発根する環境づくりが大事です」

宮野原「なるほど。早速試してみます」

田上「いろんな液剤がありますが、自然に近いカルシウム液を選んで使用することが大事です」

廃棄が少なく、作れば売れる

かつて栽培面積17ha、生産者は40名を数えた西都市のマンゴーでしたが、近年は高齢化のため15ha、31名ほどに減少しています。けれど、宮野原さんの展望は決して後ろ向きではありません。

「それでも西都市には、若い後継者がいますから」

宮野原さんの長男の貴仁さんも、その一人。最初は両親のハウスで栽培を手伝っていましたが、10年ほど前から祐子さんの実家の70aを引き継ぎ、別経営で栽培することになりました。

「マンゴーは、作れば売れます。そして、ほとんど捨てるところがない」

傷ついたり、糖度が乗らなかった果実は、ジュースやピュレなど、加工用として販売でき、他のフルーツに比べ、圧倒的に廃棄分が少ないのも、マンゴーの強みです。

就農して30年。これまでの歩みを振り返り、

「野菜からマンゴーに切り替える時は、それなりに資金が必要で、いろんな苦労はあったけれど、マンゴーを作ってよかったと思います。手をかければかけただけ、それなりの値段になってくれる。そして妻に感謝しなければ(笑)」

宮崎でマンゴーの栽培が始まって40年。宮野原さんが栽培を手がけて25年。猛暑との格闘はこれからも続いていきそうですが、暑さに負けない健全な樹をつくり、高濃度なマンゴーを実現するためにも、バクタモン®はこれからも貢献し続けていきます。

宮崎でマンゴーの栽培が始まって40年。宮野原さんが栽培を手がけて25年。猛暑との格闘はこれからも続いていきそうですが、暑さに負けない健全な樹をつくり、高濃度なマンゴーを実現するためにも、バクタモン®はこれからも貢献し続けていきます。

[参考文献]

「宮崎日日新聞」宮崎マンゴー物語(上・下)

https://www.the-miyanichi.co.jp/tokushu/category_209/_25665.html

https://www.the-miyanichi.co.jp/tokushu/category_209/_25911.html

2025年7月2日

取材・文/三好かやの

|