人気の秘密はバクタモン®と天日干し

7月上旬。まだ若く青い稲が繁る、宮崎県都城市高崎地区の田んぼの畦道で、田中静夫さん(71歳)とお会いしました。15年前から、バクタモン®を使って栽培しているお米は味がよいと評判で、毎月宮崎県庁前で開かれる軽トラ市で飛ぶように売れていくのだとか。その人気の秘密はどこにあるのでしょう?

7月上旬。まだ若く青い稲が繁る、宮崎県都城市高崎地区の田んぼの畦道で、田中静夫さん(71歳)とお会いしました。15年前から、バクタモン®を使って栽培しているお米は味がよいと評判で、毎月宮崎県庁前で開かれる軽トラ市で飛ぶように売れていくのだとか。その人気の秘密はどこにあるのでしょう?

「バクタモン®栽培と天日干し。このふたつです」

と田中さん。さぞかしお米の味にうるさい方なのかと思ったら、

「いや、私には、お米の味はよくわかりません」

とあっさり。いったいどういうことでしょう?

自分のお米のおいしさに気づかず…

田中さんの家では、かつてはお父さんが仔牛の生産牛の飼育と80aの田んぼで稲作を手がけていました。一方静夫さんは、神奈川県の川崎市で就職。工事現場で働き始めます。

「現場はきつい力仕事でした。ベテランがクレーンを動かして、私はその下で働いていました。鳶職みたいなことも経験しましたが、怪我はほとんどしなかった。不思議と守られています」

20代でレイチェル・カーソンの『沈黙の春』に衝撃を受けて以来、環境問題や食の安全に関心を深め、積極的に食の勉強会に参加するようになりました。体調を崩して腰痛や肩こり、首の痛みに悩んでいた時、知人のすすめで玄米食を始めたところ、症状が改善されたそうです。

28歳で宮崎へ戻り結婚。3人の男の子に恵まれ、自家用のお米を60a田んぼで栽培するようになりました。クレーンの運転士と兼業で、親とともに家族が食べるお米を栽培し、バインダーで刈り取った稲を稲架にかけ、天日で干して熟成させる。そのお米で玄米食を続けていました。

田中さんには、食べ盛りの男の子が3人もいたので、毎年作るお米を全部平らげていたそうです。そんな子どもたちが一人、二人と独立して家を出て行くと、せっかく作ったお米が余るようになりました。地元では天日干しのお米がおいしいことは、誰もが知っています。

ある時、同級生から連絡があり、

ある時、同級生から連絡があり、

「お米を分けてくれないか?」

「いいよ」

すると、「田中さん家のお米はうまい、うまい」と評判に。

「『えっ、そうなの?』と驚きました。私は、お米のおいしさだけがわからない、特別な舌の持ち主なのです」

田中さん自身、それまで自分が育てて食べてきたお米が、いかにおいしくて、食べる人に喜ばれるか気づいていませんでした。これを機に、この評判は口コミで広がって、買い求める人がどんどん増えていきます。

「そこで初めて他所とうちのお米を食べ比べてみました。うちはずっと玄米食で、めったに外食もしません。いつも自分が食べているお米が、特別にうまいなんて気づかなかった」

知り合いを通じて直売が始まり、その美味しさは口コミで広がっていきました。そして栽培面積を徐々に拡大。それまで人に貸していた田んぼを返してもらい、さらに買い足し、借りるなどして、現在は1.7haで栽培しています。

価格が倍になっても年間10tを完売

販売は、すべて顔の見える対面販売。最初は都城市の隣の高原町で、月に一度開催される軽トラ市で販売しました。するとファンが徐々に増え、毎月50台以上の出店者が集まる宮崎県庁前の軽トラ市に販売拠点を移しました。

「毎日のように問い合わせがくるので、もう大変です」

品種はすべて「ヒノヒカリ」。宮崎県の総合農業試験場で誕生した品種です。これを1㎏、2㎏、3㎏、5㎏、20㎏と、サイズの異なる袋に入れて販売していますが、価格は一律キロ1,000円。籾30㎏と、玄米20㎏、白米20㎏が同じ値段になるように設定しています。

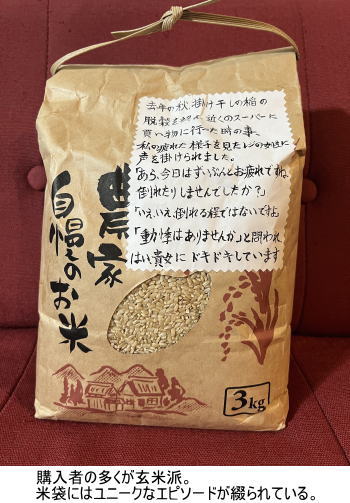

常連のお客様は健康志向が高く、玄米を求める人が多いそうです。

「うちの玄米は食感がよくて食べやすく、炊く前に漬け置きしなくてもいい。その理由はわかりません。それがバクタモン®の力です」

「うちの玄米は食感がよくて食べやすく、炊く前に漬け置きしなくてもいい。その理由はわかりません。それがバクタモン®の力です」

軽トラ市が近くなると、田中さんのところへお客さんから注文の電話が舞い込みます。

「来週は軽トラ市に来ますか?それなら〇キロ予約します」

予約に合わせて5㎏、10㎏とお米を詰めた袋を軽トラに満載して会場へ。すると4時間で完売。現金のみのやりとりで、1度に20万円ほど売上げます。

最初はキロ400円で販売していましたが、年々600円→800円→1,000円と、米の価格高騰に合わせて段階的に値上げして、気がつけば5年で倍以上に。それでも人気は変わらず、軽トラ市に出るたびに完売しています。

「例年は、秋の稲刈りまでに前年の分が残っているのに、今年は2倍の速さで売れて、5月に売り切れました。月2回の軽トラ市の他は、道の駅と友人だけ。ふるさと納税は申請していません。それで年に10tのお米が売れてしまいます」

反収は約600㎏。田中さんは、これ以上反収を上げたり、粒を大きくすることは求めていないそうです。

「大粒の稲は台風が来ると倒れてしまうので、粒の大きさはこだわっていません。『小粒でも味で勝負』です」

バクタモン®で、無農薬栽培と省力化を実現

そんな田中さんがバクタモン®に出会ったのは、15年ほど前のこと。自給用のお米を作っていましたが、虫や病気に悩まされ、やむなく農薬を使っていました。

そんな時、バクタモン®の代理店を務めるK・Tファーム 代表の田上勝彦さんの紹介を受けて使い始めました。農閑期の1~2月、田んぼの土に、知り合いの肉牛農家から仕入れた堆肥を10aに2t、水産加工品の廃棄物が由来の有機質肥料「アクティー」を、10aあたり75㎏、さらに20㎏のバクタモン®を加えています。すると……

「育てた稲の株間に草が生えない。そして虫もつかなくなりました。除草と農薬散布の先作業が必要なくなり、おいしいお米ができる。夏の間、私は水管理と畦草刈りをすればいい。私は、米作り革命だと思っています」

なぜ虫がつかなくなったのか、田中さんはその理由はよくわからないとのことですが、代理店の田上さんによれば、「バクタモン®のはたらきにより、バランスよく養分を吸収して健康体になるため、水際のイネが人間の眼には見えないトゲを生やして、害虫を寄せ付けにくくする」のだそうです。

例年は6月下旬に田植えを行なっていて、7月初旬の田んぼの苗に鮮やかなピンクの粒々が付着していました。関東以南の水田に広がっているジャンボタニシの卵です。これを放置すると、イネが食害を受けてしまいます。

例年は6月下旬に田植えを行なっていて、7月初旬の田んぼの苗に鮮やかなピンクの粒々が付着していました。関東以南の水田に広がっているジャンボタニシの卵です。これを放置すると、イネが食害を受けてしまいます。

「椿油の油粕のペレットを田んぼ全体に撒いています。すると貝が麻痺して、動きが鈍くなります。貝を殺すわけではありませんが、食害も起きません。この方法は、近所の農家の人に教わりました」

こうして田中さんはバクタモン®を使い始めたことで、お米の無農薬栽培を実現。さらに省力化も果たしたのです。

天日干しに助っ人現る

「この辺でお米を天日干しする人は、自給用以外ほとんどいません。バインダーで刈り取って、架け干ししているのは私だけです」

コンバインで収穫すると、刈ると同時に稲藁を粉砕してしまうので、架け干しができません。田中さんがバインダーで稲を刈り取って、1束ずつ竿にかけ、天日干しにします。そうすることで米粒が熟成し、旨味が増していくのですが、それにはどうしても人手が必要です。夏場の畦草刈りや水管理、ジャンボタニシの卵取りなどは一人で行なっている田中さんですが、稲刈りだけは一人ではできません。そんな時、たまたま近くの知的障害者施設の職員と知り合いました。すると、

「田中さんと一緒に農業がしたい。うちの利用者さんとお手伝いにいきます」

「田中さんと一緒に農業がしたい。うちの利用者さんとお手伝いにいきます」

という話になりました。

「これはありがたい。引き寄せの法則ですね」

10月初旬、田んぼで収穫作業が始まります。バインダーで刈り取って結束した稲藁を、ひとつひとつ竿にかけていきました。田中さんと、作業所の職員と利用者たちで賑やかに。

まるで昔の稲刈りのような光景です。この月の第3日曜日に開かれる軽トラ市では、常連のお客さんたちが、田中さんの新米を心待ちにしていました。

ヒノヒカリ発祥の地で

田中さんのお米はなぜ食味が高く、値上げしても確実に売れていくのか。それは栽培方法や土づくりの賜物ですが、ご自身は決してそれだけではないと考えています。

「ここは土がよくて、水もいい。ここは九州でもトップクラスの美味しい米ができる地区なのに、地元の農家さんはそれに気づいていない。それでも跡取りがいないから、やめざるを得ないんです」

霧島神宮へ向かう県道31号線沿い。都城市吉之元町に「ヒノヒカリ発祥の地」と記した米粒の形をした看板が立っています。この品種は県の試験場で「コシヒカリ」と「黄金晴」を交配して育種され、1989年に「農林299号=ヒノヒカリ」と命名されました。その後、九州を中心に西日本で広く栽培されるようになります。「発祥の地」の看板は、この品種の種苗が一般の水田で最初に育成された場所を意味していて、ここが栽培適地であることを物語っています。

霧島神宮へ向かう県道31号線沿い。都城市吉之元町に「ヒノヒカリ発祥の地」と記した米粒の形をした看板が立っています。この品種は県の試験場で「コシヒカリ」と「黄金晴」を交配して育種され、1989年に「農林299号=ヒノヒカリ」と命名されました。その後、九州を中心に西日本で広く栽培されるようになります。「発祥の地」の看板は、この品種の種苗が一般の水田で最初に育成された場所を意味していて、ここが栽培適地であることを物語っています。

新たな仲間も一緒に栽培

1.5ha前後。決して大規模ではできないけれど、「ヒノヒカリ」の栽培適地の都城でていねいに作ったお米は、みんなに喜ばれる。そして、キロ1,000円で販売しても、年間10t売れる。身をもってそれを実証した田中さん。ご自身がこれ以上面積を広げるのは難しいので、同じ方法で米を栽培する仲間を増やそうと考えるようになりました。

宮崎県との県境に位置する鹿児島県曽於市で稲作とキクラゲの栽培を手がける馬庭芳文さんもその一人。苗箱にバクタモン®を散布したところ、3日待っても発芽しないので、「これは失敗か?」と思ったそうです。実は、苗箱に撒いたバクタモン®の量が多すぎて、発芽を抑制していた模様。覆いをかけてしばらくすると、ようやく芽が出てきました。すると……

宮崎県との県境に位置する鹿児島県曽於市で稲作とキクラゲの栽培を手がける馬庭芳文さんもその一人。苗箱にバクタモン®を散布したところ、3日待っても発芽しないので、「これは失敗か?」と思ったそうです。実は、苗箱に撒いたバクタモン®の量が多すぎて、発芽を抑制していた模様。覆いをかけてしばらくすると、ようやく芽が出てきました。すると……

「苗箱に根がバリバリバリと張って、いつもはスッと抜けるのに、もう剝がすのが大変。これまでと根張りがぜんぜん違う。これは正解だと思いました」(馬庭さん)

一方、都城市高崎町の33aの田んぼでお米を栽培している志戸文江さんも、バクタモン®を使うようになって以来、近所の人に、

「あんたの田んぼの苗は、最初は頼りない感じがするけど、連休明けになったら、ものすごくいい田んぼになるよねって言われています」(志戸さん)

苗の根張りをよくし、田植え後は淡い緑色の苗がじっくり生長して株を充実させる。仲間たちのそれぞれの田んぼで、バクタモン®の効果が出ています。

米農家に希望はまだまだある

バクタモン®と出会って15年。自給用だったお米を軽トラ市で販売するようになって10年。田中さんは、自ら栽培したお米のほぼ全量を、対面で知っている人に販売する。そんな日々にますますやりがいを感じています。

「来月軽トラ市に来ますか?予約しますね。そんな電話をいただくと、もう楽しくてしょうがない。1.5haあれば、健康になるし、お金は入ってくるし、感謝されるし、楽しく生きられるようになる。ちゃんとお米を作れば、いいことが絶対あります」

その反面、周囲の農家が営農を断念して離農する。その姿を見続けた10年でもありました。今、現場に踏みとどまっているのは、団塊の世代の農家たち。来年、再来年、5年後にはその人たちも離農して、就農するのは大規模農家の息子ばかり。近い将来、そうなることは目に見えています。

それでも、小規模ながら無農薬でていねいに栽培。天日で干してじっくり熟成した美味しいお米には、希少価値があり、求める人はいるのです。

「東京のデパートで、無農薬栽培のお米をキロ3,500円で販売している様子を、インターネットで見ました。そこまでの高値はつけられませんが、仮に1町7反のお米をふるさと納税の返礼品やインターネットで販売すると、1,000万円を超える金額になります。でも私は、直接お客様のお声が聞ける軽トラ市の方がいい。お客様の喜んでくださる笑顔やお声が励みになります」

そして、日本のお米の現状について、こんな風に考えておられます。

「来ました!令和の米騒動です。離農者が増え、後継者は少なく、米の増産はできないと思います。それでも私たち米農家は、10年前からいずれ『田んぼがあってよかったね』と言える時代が来ると、よく話していました」

生産も流通も消費も、日本の米事情がグラグラと揺らいでいる中で、たとえ小規模でも希望を持ってお米を作り続ける道がある。田中さんの実践から、そんな心強いメッセージが伝わってきました。

2025年7月3日

取材・文/三好かやの

|